社員の意見を聞くべきか、トップダウンを断行するか、それが問題だ

市場の変化に対応するために住宅建築業界では新築着工戸数減によるセグメントの変更、(リフォーム営繕工事や不動産業務の拡充など)に会社組織のリソース(人、物、金)を再配置する必要が生じています。

このとき、社長としてはどういう手順で改革を進めていけばいいのかは、大いに悩ましい課題になります。迅速に課題解決を断行しないと会社の存続すら危ういことになりますから責任重大です。

結論から言えば、「方針は社長が決めて方法を社員と一緒に決める」のがおすすめです。

まず、社長と社員の役割分担についてお話しします。

1. なぜトップダウンは日本でうまくいかないのか?

実は、組織運営において日本は古来から現在に至るまで、トップダウンがうまくいかない国なのはご存知でしょうか?実は、日本では昔からこの傾向は変わっていません。過去、戦国時代の記述をみても下克上当たり前、家臣が主人を選ぶ例が多く見られます。(史実としての資料しっかり残っているのが鎌倉幕府時代以降なので、もしかするともっと昔からそうなのかもしれませんが)

一方でヨーロッパの100年戦争時代や、中国の春秋時代の資料をみると日本ほどボトムアップな行為は見受けられません。現代に於いても私自身、中国の友人もいますし仕事でも頻繁に中国に行くので肌感覚的に思うのですが、原則として社員は社長の指示に従い、実行する文化があります。

これは、個人の能力が一定以上ある社会において、個々人が自己の最適戦略(生き残り)として最適な指導者を選ぶ傾向があるとも言えるのです

2. 日本人の価値観とは?

日本で欧米型の組織運営や成果主義がなぜうまくいかないのか。

それは、日本人が世界でも特異な価値観を持っているからだと私は考えています。

日本人は世界で一番、お金持ちや権威のある人を無条件には敬わない傾向にあります。逆に言うと日本以外の多くの国ではお金持ちや権威有る人は自然と尊敬されやすいとも言えます。そこで、この日本特有の国民性と組織運営の進め方を理解するのに読みやすい参考書の漫画を紹介します

参考書籍: ゆうき まさみ 「新九郎、奔る!」

北条早雲(伊勢新九郎)の戦国時代に突入する前後の話です。戦国時代最初の戦国武将と言われており、この本をとおして鎌倉幕府時代の武家の権力構造がよくわかります。(武家の棟梁が家臣の傀儡だったとかetc)

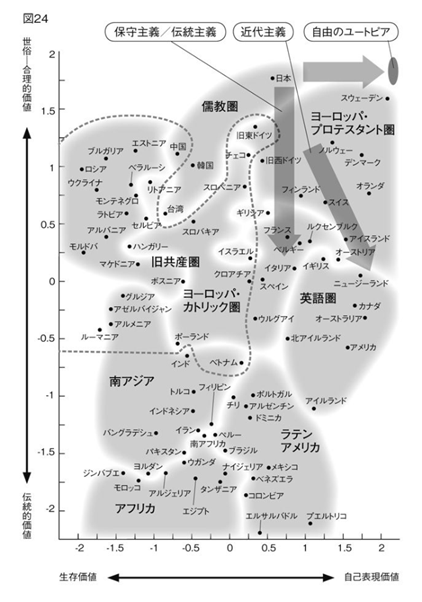

また、日本人特有の価値観に世俗的(合理的)な価値観があるのですが、この価値観については、日本人が世界ダントツなことはあまり皆さん認識されていないことかと思います。

これは、政治学者ドナルド・イングルハートによる国民性による価値観のちがいを客観的に評価すべく行った大規模な国際調査によって明らかになった事実です。

参考書籍: 橘玲 「日本人」

表をよく見るとわかるのですが、日本人は世界的に見てダントツに世俗的(合理的)で自由(解放的)な国だということが分かります。私も含めて、地方の社長さんたちは「自分の地域はムラ社会で閉鎖的」と感じているかもしれませんが、実は世界的見ると世界は日本よりよっぽど、べたなムラ社会が大半なであることが分かると思います。

3.平時と乱世、それぞれの意思決定の違い

ただ世界有数にダントツで世俗的(合理的)で組織運営がトップダウンではなくボトムアップが昔から上手くいく国だと言っても時代と状況でかじ取りは大きく変わると思います。

先に参考文献で北条早雲(伊勢新九郎)の話をしましたが、のちの戦国時代の終焉で北条家が没落した原因の「小田原評定」があります。これは、家臣団の力が強く、合議による決定に時間がかかった結果、生き残れないことになってしまった典型です。

個人個人が合理的な判断するということは個人の最適解ではありますが、これは組織の存続のための最適解にはならないということでもあります。

4.社長に求められるリーダーシップとは?

振り返って現状は少子高齢化、人口減少、AIの勃興、保護主義や権威主義の続伸など大きな変革の時代と言えます。今、工務店経営は大きな分岐点に立っています。

意思決定が社長の役割であることは、すでにご理解いただけているかと思います。

現状を鑑みると「変わることへの意思決定」と「変化を実行する行動」は積極的に社長自ら進めていく必要があると言えるでしょう。

人間は元来保守的で変化を嫌います、サラリーマンのように目の前の仕事をそつなくこなせば生きていける仕事をしていれば自ずと保守的な思考になりやすくなります。

変化しなければ生き残れない時代の今、変革の方向は自ら指し示す強いリーダーシップが必要です。

5. トップダウンの実践は「巻き込み型」で

トップダウンと強いリーダーシップが必要な事はご理解いただけましたでしょうか?

ただし、方向を示しても実行できないと会社は変われません。

では具体的にトップダウンとリーダーシップをどう発揮するのか。

結論から言うと、「なぜ変えるのか」「どう変えるのか」「変わったらどうなるのか」「社員個人にどんな未来があるのか」といったポイントを社員へ伝え、導く必要があります。

■社員に伝えるべき4つのポイント

部分最適化(個人最適解)→全体最適化(組織最適解)へ

① なぜ変えるのか(必要性)

② どう変えるのか(方法)

③ 変えたらどうなるのか(変革後の会社の姿)

④ 自分たちはどうなるのか(個人の未来)

以上を社員に伝えることが改革成功の鍵です。

昔と違って今の時代は、黙って背中を見せてもなかなか伝わりません…。

ここは頑張って社員たちにプレゼンしましょう。

ここでのポイントは

②の変える方法にある程度の裁量権を持たせるここと

→目的を共有し手段に裁量権を持たす

⑤ の社員個人の未来にどう結びついているのかの説明

→会社との共通の利益への理解

大事なのは個人の仕事が会社全体のどこに属しているのか、自分たちの仕事がどう作用するのかを知ってもらうことです。

今後、会社としての変革に個人の力をどう生かしていくのか、社員一人ひとりがどのパートを受け持つのか、何をすれば良いのかを理解してもらうことです。

■BPM導入の例から考える

例えば㈱CRMが供給している、グループウエア(BPM)のようなスケジュールを公開する機能は、社員からすれば「やりたくない(仕事してないのがばれる?)」「めんどくさい」など、必ず否定的な意見からスタートします。

しかし、会社の仕事(個人の仕事)を公開することで、自分たちの仕事が楽になることを理解してもらえれば、むしろ積極的にやってくれます。往々にして失敗すると時はここの周知と理解が足りないときです。

最後に 〜目的と手段を見誤らない〜

社長が常に意識すべきは、目的と手段を常に俯瞰して社員へ指導することです。

「何のために必要なのか」「手段と目的が逆になっていないか?」を自問自答して、この部分を必ず理解してもらう必要があります。

ここの意識が薄いと往々にして手段が目的化して目的と手段が逆になっているケースが散見されます。

工務店の利益は営業、設計、工事、アフターが最適化されて初めて出ます。

目的を間違わず最善の手段を取って行き続けることが事業継続を決定づける鍵だと私は考えています。